|

[Spurensuche

jüdischer Geschichte

– das Ghetto in Wilna]

Widerstand im Ghetto

Wie waren die Bedingungen des jüdischen Widerstands?

Wenn wir über Widerstand sprechen, verbinden wir damit ganz

bestimmte Ideen: eine Widerstandsbewegung kämpft für bessere Lebensbedingungen,

für die Befreiung einer Gruppe, eines Volkes oder eines Landes. Die

Widerstandsgruppen haben Verbündete außerhalb ihres Kampfgebietes, sie werden

ideell und/oder materiell unterstützt. Sie agieren taktisch, um möglichst viele

ihrer Ziele zu erreichen.

Diese Faktoren lassen sich nicht auf die Situation der

Widerstandsgruppen in den Ghettos übertragen:

-

Wie soll um Freiheit gekämpft

werden, wo das Lebensrecht grundsätzlich in Frage gestellt ist? Die

Widerstandsgruppen kämpften nicht um bessere Lebensbedingungen oder gar

Befreiung. Der Kampf war angesichts des die Vernichtung aller Juden

planenden Gegners ein Kampf um einen würdigen Tod.

-

Sie kämpften ohne Verbündete. Es

gibt genügend Beispiele, in denen Juden nicht in Partisanengruppen

aufgenommen wurden, Antisemitismus war nicht selten der Grund. Die

einzig wirklich Verbündeten waren die in anderen Ghettos ebenfalls

eingesperrten KampfgefährtInnen.

-

Sie erhielten materiell, etwa

bei der Beschaffung von Waffen, nur marginal Unterstützung von anderen

kämpfenden Gruppen. Es gab hauptsächlich mutige Einzelpersonen, die im

logistischen Bereich halfen wie auch in allen anderen (etwa Menschen

verstecken, Waffen und Nahrung beschaffen, Dokumente aus dem Ghetto

schaffen, etc).

Wie definieren wir den jüdischen Widerstand?

Angesichts des auf die Vernichtung aller Juden abzielenden

Vorgehens der Deutschen war der Spielraum für jegliche Form von Widerstand

begrenzt. In der Enge der Ghettos wehrten sich Juden, wenn und wo es möglich

war. In der heterogenen Zwangsgemeinschaft des Ghettos entstanden

unterschiedlichste Formen von Widerstand.

Kultureller Widerstand

Der kulturelle Widerstand spiegelt sich in all jenen Aktivitäten

wider, die Überlebenskraft und -willen und die Identität stärkten: dieser

Widerstand drückte sich aus in den medizinischen Versorgungssystemen, in den

Schulen und Jugendclubs, in den Bildungs- und Kultureinrichtungen im Ghetto, in

Veranstaltungen und künstlerischen Aktivitäten. Es entstanden in der heterogenen

Gemeinschaft des Ghettos weitere unterschiedlichste Interessensgemeinschaften,

in denen versucht wurde, die inhumane Situation gemeinsam durchzustehen und in

der Konfrontation mit dem durch und durch unmoralischen Gegner eine eigene Moral

und Stärke aufrecht zu erhalten. All diese Initiativen stellten sich gegen die

von den Deutschen verordnete Doktrin.

Die

Anfälligkeit für Krankheiten war in den Verhältnissen des Ghettos extrem hoch.

Frauen und Männer, die im medizinischen Bereich arbeiteten, führten regelmäßig

Aufklärungskampagnen durch, wie z.B. mit aus der schlechten Ernährung

resultierenden Mangelerscheinungen umzugehen sei, welchen speziellen Gefahren

Kinder ausgesetzt waren, wie Epidemien vorgebeugt und bekämpft werden konnten.

Es gab ein Spital und ambulante Behandlungszentren, zwei Bäder mit

Desinfektionsräumen. ZwangsarbeiterInnen, die bei dem Deutschen Roten Kreuz

arbeiteten, schmuggelten Medizin ins Ghetto. 1942 verboten die Deutschen in

allen litauischen Ghettos Geburten. Nichtsdestotrotz wurden im Spital im Wilnaer

Ghetto Kinder geboren. Die Säuglinge wurden in einer speziellen Maline

versteckt.

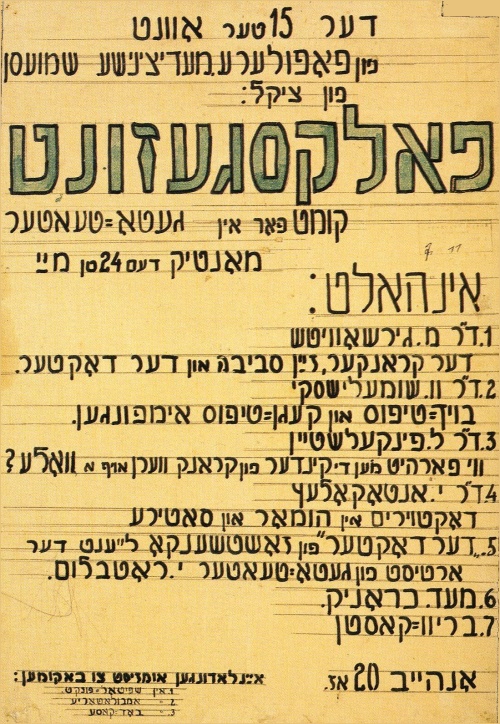

medizinische Aufklärung

Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters, 13.VZM 1223

Übersetzung:

Der 15. Abend

populär-medizinischer Unterhaltung

Volksgesundheit

findet statt im Ghettotheater, Montag, 24. Mai

Inhalt:

1. Dr. M. Girshovitsh

Der kranke Mensch, seine Umgebung und der Arzt

2. Dr. V. Shumelishky

Typhusfieber und Impfungen gegen Typhus

3. Dr. L. Finkelshtein

Wie können Kinder vor Schilddrüsenmangelerscheinungen geschützt werden?

4. Dr. I. Antokolets

Ärzte in Humor und Satire

5. "Der Doktor" von Zoschenko

gelesen von dem Schauspieler des Ghettotheaters I. Rotblum

6. Medizinische Chronik

7. Briefkasten

Beginn 20.00 Uhr

Einladungen umsonst

1. im Hospital

2. in der Krankenstube

3. im Bad

Schulen und Jugendclub im Ghetto

Gleich am ersten Tag des Ghettos entstand die erste Schule: Mire

Bernstein, die ehemalige Direktorin des Real-Gymnasiums in Wilna, war mit

einigen Kindern ihrer Schule, deren Eltern umgebracht worden waren, ins Ghetto

gekommen. Andere LehrerInnen kamen hinzu und richteten Räume für die

Schulstunden her. Der Unterricht begann sofort, in den ersten Wochen

unregelmäßig wegen der permanenten Razzien und Selektionen. Später gab es drei

Grundschulen, zwei Kindergärten, eine technische Schule, eine Musik- und eine

höhere Schule und ein Waisenhaus.

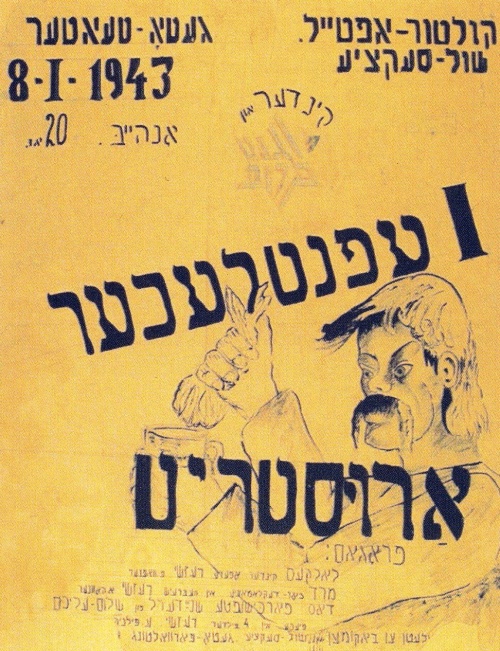

Jugendclub

Quelle: Katalog zur Ausstellung "shtarker fun aysn", FfM 2002, S. 306

Übersetzung:

Kultur-Abteilung

Schulreferat

Ghettotheater

8.1.1943

Beginn: 20.00 Uhr

Kinder- und Jugendclub

1. öffentlicher Auftritt

Programm:

Lalkes (Puppen) Kinder-Oper, Regie: P. Wafner

Mered (Revolte) Chordeklamation in Hebräisch, Regie: Abba Kovner

"Das verschwundene Schneiderlein" von Sholem Aleiychem

Stück in vier Bildern, Regie: E. Pilnik

Viele Kinder und Jugendliche konnten nicht zur Schule oder in

den Jugendclub kommen: "Für die älteren existiert sogar ein Gymnasium. Doch es

steht halb leer. Nicht etwa, weil es weniger Kinder in diesem Alter gibt,

sondern weil sie bereits arbeiten. Sie sind in ihren eigenen Augen und in den

Augen anderer keine Kinder mehr. Ich vergesse ja selber auch oft genug, dass ich

erst vor kurzem vierzehn geworden bin. Lieber nicht daran denken, sonst sehnt

man sich so danach, Gedichte zu lesen ... Man möchte heulen! Jetzt würden mir

sogar die Lehrsätze, sogar die Physik Spaß machen. Aber ... Mutti und Mira

arbeiten, jemand muss bei den Kindern bleiben, sich vor den Läden anstellen."

(Rolnikaite, S. 70)

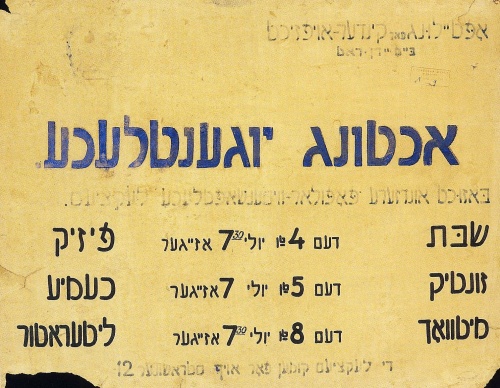

Aufruf an die Jugend

Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters, 2.VZM 1221

Übersetzung:

Kinderabteilung des Judenrats

Achtung Jugendliche

Kommt zu unseren populärwissenschaftlichen Vorträgen

Shabbat - 4. Juli um 7.30 Uhr - Physik

Sonntag - 5. Juli um 7.00 Uhr - Chemie

Mittwoch - 8. Juli um 7.30 Uhr - Literatur

Die Stunden werden in der Strashuner 12

abgehalten.

Yitzhak

Rudashevski schrieb am 7.

Oktober 1942 in sein Tagebuch: "Das Leben ist ein bisschen interessanter

geworden. Die Arbeit im Club hat begonnen. Es gibt Gruppen für Literatur und

Naturwissenschaft. Nach Ende der Schule um sieben Uhr dreißig gehe ich sofort in

den Club."

(Rudashevski, S. 65/66)

22. Oktober: "... Unsere Jugend arbeitet und geht nicht unter. Unsere

Geschichtsgruppe arbeitet. Wir hören Vorlesungen über die Französische

Revolution, über ihre Phasen. Die zweite Abteilung der Gruppe, Ghettogeschichte,

ist auch aktiv. Wir untersuchen die Geschichte des Hofes in der Shavler 4.

Interviews müssen unter den Mitgliedern verteilt werden, die diese den Bewohner

des Hofes stellen." (Rudashewski, S. 73)

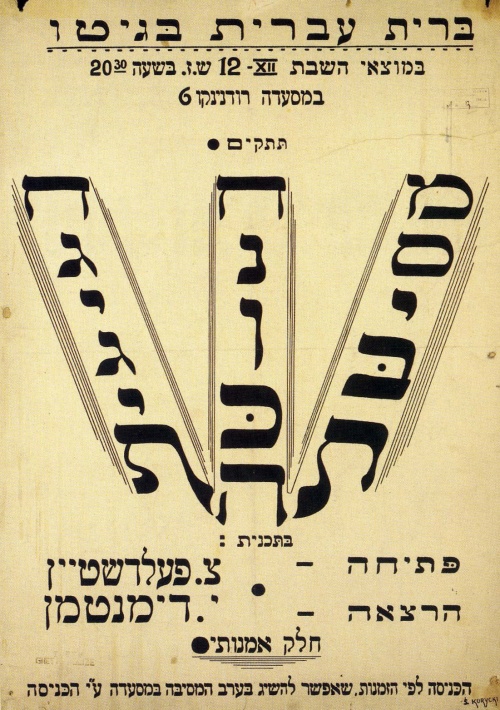

Chanukka-Abend

Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters, 7.VZM 1220

Übersetzung:

die Brith Ivrit Gruppe im Ghetto

Shabbatabend 12.12. um 20.30

findet statt im Restaurant Rudninku 6

Chanukka-Festabend

Programm:

Eröffnung - Tz. Feldshteyn

Lesung - I. Dimentman

künstlerisches Programm

Einlass mit Einladungen, die am Abend des Festabends am Restauranteingang zu

erhalten sind.

Wissenschaftliche Kreise

WissenschaftlerInnen und Literaten schlossen sich

in Zirkeln zusammen, vereinbarten gegenseitige Unterstützung und versuchten,

ihre Arbeiten und Studien in der Ghettosituation fort zu führen und den Menschen

im Ghetto zugänglich zu machen.

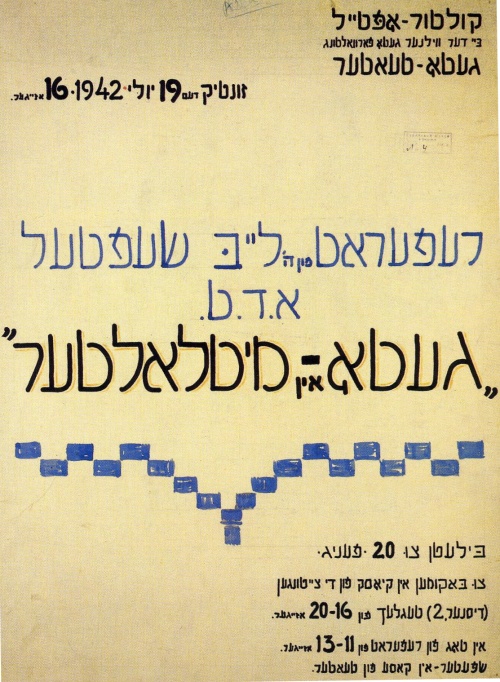

das Ghetto im MIttelalter

Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters, 3.VZM 1218

Übersetzung:

Kultur-Abteilung

der Wilnaer Ghettoverwaltung

Ghettotheater

Sonntag, 19. Juli 1942 um 16.00 Uhr

Vortrag von Leib Sheftel zu dem Thema

"Ghetto im Mittelalter"

Eintrittskarten kosten 20 Pfennig.

Sie sind am Zeitungskiosk auf der Disner 2 zu bekommen, täglich von 16.00 bis

20.00 Uhr,

am Tag des Vortrags von 11.00 bis 13.00 Uhr,

später - an der Theaterkasse

KünstlerInnen und LiteratenInnen unterstützen die

Arbeit in den Schulen und im Club. Die Jugendlichen bereiteten Veranstaltungen

und Aufführungen vor, die vor den ZwangsarbeiterInnen oder im Ghettotheater

gespielt wurden.

Montag, 2. November 1942

"Heute hatten wir ein sehr interessantes Gruppentreffen mit dem Dichter A.

Sutzkewer. Er sprach mit uns über Dichtung, über Kunst im Allgemeinen und über

Unterteilungen in der Dichtung. In unserer Gruppe wurden zwei wichtige und

interessante Entscheidungen gefällt. Wir schaffen neue Sparten in unserer

Literaturgruppe: Jiddische Dichtung, und das wichtigste, eine Abteilung, die

Ghettofolklore sammeln wird. Diese Arbeit interessiert mich sehr. Wir haben

schon über einige Details gesprochen. Im Ghetto entstehen vor unseren Augen eine

Menge Redensarten, Ghettoflüche und Ghettosegen; etwa Begriffe wie ´vashenen` -

ins Ghetto schmuggeln, sogar Lieder, Witze und Geschichten, die schon wie

Legenden klingen. Ich fühle, ich werde mit aller Energie in diesem Zirkel

arbeiten, weil die Ghettofolklore, die so unglaublich aus Blut entstand und die

über die kleinen Gassen verstreut ist, muss gesammelt und für die Zukunft

erhalten bleiben." (Rudashevski, S. 81)

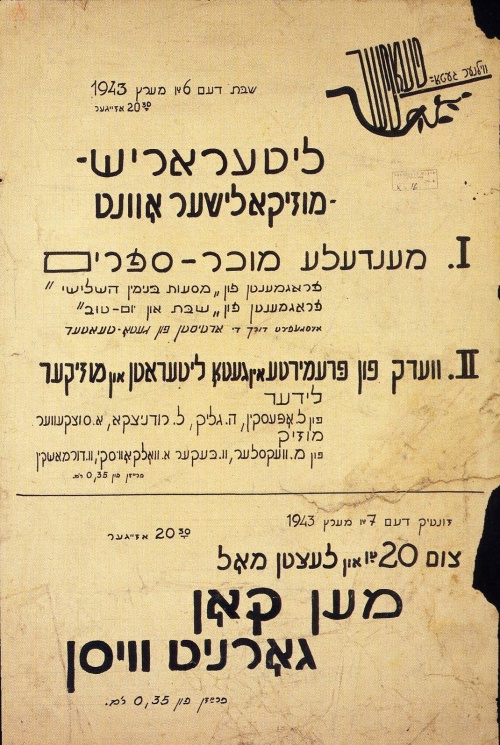

Literatur-Abend

Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum,

Posters, 11.VZM 1216

Übersetzung:

Wilnaer Ghettotheater

Shabbat, 6. März 1943 um 20.30 Uhr

Literarisch-musikalischer Abend

I. Mendele Moykher-Sforim

Auszüge aus "Die Reisen Benjamin des Dritten"

Auszüge aus "Shabbat und Feiertage"

vorgestellt von den Schauspielern des Ghettotheaters

II. Arbeiten der Preisgewinner in Ghettoliteratur und - musik

Lieder von L. Opeskin, H. Glik, L. Rudniska, A. Sutzkever

Musik von M. Weksler, V. Beker, A. Wolkowisky, V. Durmashkin

Eintritt: 35 Pfennig

Sonntag, 7. März 1943 um 20.30 Uhr

zum 20. und letzten Mal

Niemand kann´s wissen

Eintritt: 35 Pfennig

Die Bibliothek im Ghetto

das Gebäude der Bibliothek im Ghetto

Strashungasse 4,

Foto 2002

Mefitze Haskole

Gedenktafel für den Begründer der "Mefitze Haskole" Bibliothek

Matthias Strashun, 1817-1885, Foto 2002 (GS)

Die Idee, die alte und bedeutsame Bibliothek "Mefitze Haskole",

die innerhalb der Ghettomauern stand, zu erhalten war eine Idee des Bundisten

Herman

Kruk. Aus dieser Idee wurde ein

wichtiges kulturelles Zentrum des Ghettos. Der Bestand der Bibliothek waren die

noch nicht von Deutschen geplünderten Bücher der ehemaligen Bibliothek.

Aufgestockt wurde er mit ins Ghetto geschmuggelten Werken, die in der Stadt

arbeitende ZwangsarbeiterInnen mitbrachten.

Chronik des Wilnaer Ghettos

Hinter diesem Fenster schrieb Herman Kruk die Chronik des Wilnaer

Ghettos

Foto 2002

Herman Kruk schrieb in einem Bericht aus Anlass des einjährigen

Jubiläums der Bibliothek: "… Die traurigen Ereignisse am 2./3. September 1941

(vgl. Grosse Provokation, G.S.), die Umsiedlung in das Ghetto und die ersten

Tage des Ghettolebens ließen in keiner Weise ahnen, dass das Buch bei den

gejagten und geplagten Lesern noch ein anderes als ein rein materielles

Interesse würde wecken können.

Für die meisten dient das Buch zum Zeitvertreib, und nur einer Minderheit zur

Bildung, zur Selbstreflexion, Vertiefung und Vervollkommnung – wem wäre jetzt

daran gelegen?

… Im Ghetto Bücher lesen – mit dieser Idee konnte kaum jemand etwas anfangen. So

sah es jedenfalls am 8. September (1941) aus, als die Bibliothek ´beschlagnahmt`

wurde. Als aber die Bibliothek am 15. September für die Ghettoleser eröffnete,

zeigte sich, dass die früheren Annahmen weit von der Wirklichkeit entfernt

gewesen waren: die neuen Ghetto-Bürger drängten sich wie durstige Lämmer nach

den Büchern. …

Der Mensch erträgt Hunger, Not und Schmerz, aber nicht die Einsamkeit. Stärker

noch als unter normalen Bedingungen ist er in Notzeiten auf Bücher angewiesen…."

(YIVO, RG 223-369/370)

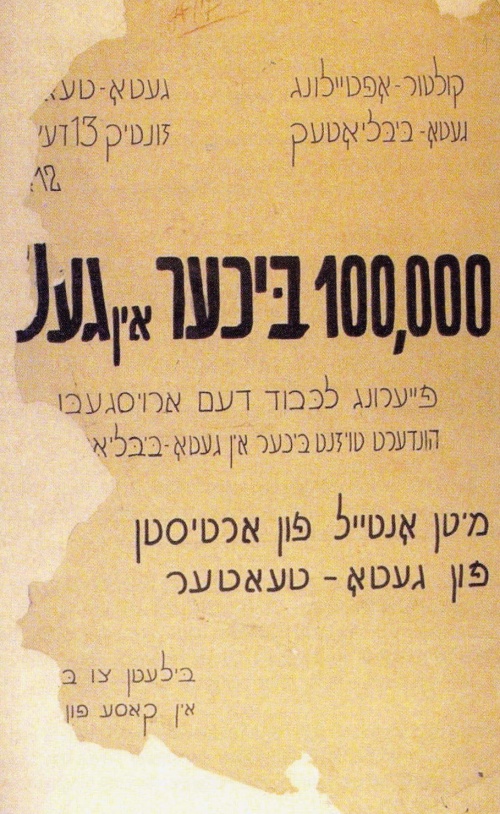

100.000ste BUCHAUSLEIHE

Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters,

8.VZM 1219

Übersetzung:

Kulturabteilung

Ghettobibliothek

Ghettotheater

Sonntag, 13. Dezember um 12.00 Uhr

100.000 Bücher im Ghetto

Feierlichkeit zur 100.000sten Buchausleihe in der

Ghettobibliothek mit Teilnahme der Schauspieler des Ghettotheaters

Eintrittskarten sind an der Theaterkasse erhältlich

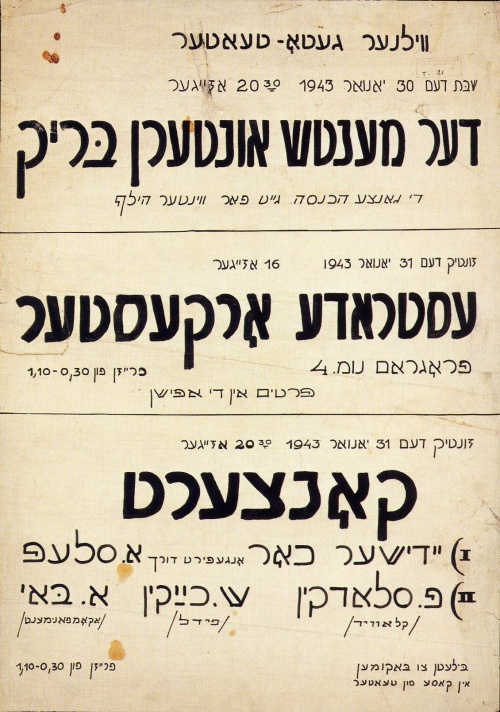

Ghettotheater

DOKUMENT THEATERPLAKAT

Quelle: Vilna Gaon Jewish State Museum, Posters,

10.VZM 104

Übersetzung:

Wilnaer Ghettotheater

Shabbat, 30. Januar 1943, 20.30 Uhr

Der Mensch unter der Brücke

Die Erlöse fließen der Winterhilfe zu

Sonntag, 31. Januar 1943, 16.00 Uhr

Varieté-Orchester

Programm Nr. 4

Einzelheiten auf den Plakaten

Sonntag, 31. Januar 1943, 20.30 Uhr

Konzert

I. Jiddischer Chor unter der Leitung von A. Slep

II. P. Sladkin (Klavier), Sh. Chaikin (Violine), A. Bai (Begleitung)

Eintrittskarten sind an der Theaterkasse erhältlich

Preise von 0,30 bis 1,10

Im Ghettotheater wurden Stücke aus der jüdischen Literatur gegeben und Konzerte,

in denen die Menschen für kurze Zeit dem grausamen Alltag entfliehen konnten.

Die Ankündigung des ersten Konzertes im Ghetto löste heftige Kontroversen aus.

Flugblätter wurden an die Wände der Häuser geklebt: "Auf dem Friedhof spielt man

kein Theater". Doch schon am Tag nach der Veranstaltung verstummte die

öffentliche Kritik: In den Tagebüchern und Memoiren können wir nachlesen, wie

tief das Erlebnis des Konzerts gewesen sein muss. Das gemeinsame Besinnen, das

Gedenken an die Toten hatte einen großen Eindruck hinterlassen und es hatte sich

gezeigt, dass die Kultur der Situation gerecht werden konnte. In der ersten Zeit

des Theaters wurden Stücke der jiddischen Literatur gespielt, später kamen

eigene Ghettoproduktionen hinzu.

Gedenktafel für das Ghettotheater

"An diesem Ort war Dank des heldenhaften Einsatzes

der Künstler im Ghetto das Ghettotheater.

"

Gedenktafel des Jewish Gaon Jewish State Museums an das jüdische

Ghettotheater,

Foto 2002

Bewaffneter Widerstand

Es waren vor allem die Jugendlichen, größtenteils Mitglieder der

Jugendbewegungen, die sich entschlossen, den Deutschen auch physischen und

bewaffneten Widerstand entgegen zu setzen. In vielen Fällen waren die

AktivistInnen auch in den kulturellen Initiativen des Ghettos tätig – ein

Zeichen, wie wenig sich die verschiedenen Formen des Widerstands trennen lassen.

Schon Ende Dezember 1941 wurde die Gründung der F.P.O., der

Vereinigten Partisanenorganisation, beschlossen. Bei einem Treffen von etwa 150

Jugendlichen wurde der erste Aufruf zum Widerstand verlesen:

Aufruf F.P.O.

Übersetzung:

Die Vereinigte Partisanenorganisation

des Wilnaer Ghettos (F.P.O.)

Der erste Aufruf

"Lassen wir uns nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führen!

Jüdische Jugend!

Glaubt nicht den Verführern. Von den 80.000 Juden im ´Jerusalem von Litauen`

blieben nur 20.000. Vor unseren Augen haben sie unsere Eltern, Brüder und

Schwestern entrissen.

Wo sind die Hunderte von Menschen, die von den litauischen Häschern zur Arbeit

entführt wurden?

Wo sind die nackten Frauen und Kinder, die in der schrecklichen Nacht entführt

wurden?

Wo sind die Juden vom Jom-Kippur-Tag?

Und wo sind unsere Brüder aus dem zweiten Ghetto?

Von denen, die vor das Ghettotor geführt wurden, kehrte kein einziger zurück.

Alle Wege der Gestapo führen nach Ponar.

Und Ponar ist der Tod!

Ihr Zweifler, lasst alle Illusionen fallen! Eure Kinder, Männer und Frauen sind

nicht mehr am Leben. Ponar ist kein Lager. 15.000 wurden dort durch Erschiessen

getötet.

Hitler beabsichtigt, alle Juden Europas zu vernichten. Es ist das Schicksal der

Juden Litauens, als erste an der Reihe zu sein.

Lassen wir uns nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führen!

Es ist wahr, wir sind schwach und hilflos, aber die einzige Antwort an den Feind

lautet:

Widerstand!

Brüder! Lieber als freie Kämpfer fallen, als von der Gnade der Mörder leben.

Widerstand leisten! Widerstand bis zum letzten Atemzug!

1. Januar 1942. Wilna, im Ghetto.

Der Aufruf wurde von Abba Kovner (1918-1987) verfasst, einer der

Gründer der F.P.O.

Der hier veröffentlichte Text

beruht auf einer Übersetzung aus dem Jiddischen, die Arno Lustiger besorgte,

Herausgeber des Schwarzbuchs. Der Mord an den europäischen Juden von

Grossmann/Ehrenburg

Die F.P.O. war eine konspirative, militärische Organisation.

Ziele der Bewegung waren Sabotageaktionen gegen die Deutschen und ihre

Einrichtungen, die Selbstverteidigung des Ghettos und die Errichtung eines

Netzes von Widerstandsgruppen in den Ghettos.

Fast alle politischen Organisationen beteiligten sich:

Verschiedene zionistische Parteien von HaShomer

HaZair bis zu den Revisionisten (vgl. Betar) und die

Kommunisten. Zu Beginn verweigerte der Bund die Zusammenarbeit,

da die Mitglieder nicht mit den Revisionisten zusammen arbeiten wollten. Der

Bund trat im Sommer 1942 der Organisation bei. Am 23. Januar 1942 wurde ein

Führungsstab gewählt mit Yitzhak

Witenberg

(Kommunist) zum Kommandanten, Glasman (Revisionist) als militärischer Leiter und

Abba Kovner

(HaShomer HaZair) als Sekretär. Es wurden kleine Gruppen

eingeteilt, die in strenger Konspiration arbeiteten. Waffenbeschaffung und die

Ausbildung waren die ersten Aufgaben.

Woher bekam die F.P.O. Waffen?

Wirkliche Verbündete gab es vorerst keine. Die erste Granate

soll über eine polnische Untergrundgruppe zur F.P.O. gelangt sein. Doch

ansonsten waren die Waffenlager der Deutschen das wichtigste Reservoir:

Mitglieder der F.P.O. arbeiteten in den Munitionslagern und hier wurden

verplombte Waggons und Kisten geöffnet und die Waffen in Einzelteilen in das

Ghetto geschmuggelt (nach Zeugnis Nisan Reskin,

YIVO RG 223-649; vgl. Sutzkewer, Kaczerginski). Die Waffen gingen die

gleichen Wege wie die in das Ghetto geschmuggelte Nahrung. Der Transport durch

die Stadt und vor allem durch das Ghettotor war gefährlich. Es wurde ein

Warnsystem errichtet, das die Schmuggelnden informierte, ob vertrauenswürdige

Ghettopolizisten am Tor die Kontrolle durchführten. Wenn nicht, oder gar, wenn

Murer

sich am Tor aufhielt, mussten die Waffen irgendwo gebunkert werden, um

einen günstigen Moment abzuwarten, sie ins Ghetto zu schaffen. Die Waffen wurden

in Malinen gebracht.

Es gab sehr wenig bis keine Erfahrung im Umgang mit den Waffen.

Ausbildungsgruppen wurden gebildet und in besonders tiefen Malinen Schießübungen

abgehalten. Hier wurde auch Sprengstoff gemischt und die Pläne für die

Sabotageaktionen ausgearbeitet.

EINGANG SHTRASHUN 4

Der Eingang zum

Wie wurde die Information aufrechterhalten?

Eine erste wichtige Anschaffung für die F.P.O war die eines

Radios. Die Deutschen hatten gleich nach dem Einmarsch alle Radiogeräte von

Juden konfisziert. Mit dem illegalen Radio wurden die Kriegsgeschehnisse

abgehört. In den Aufzeichnungen über das Ghetto sind immer wieder zwei

Ereignisse, die auch über das Radio in das Ghetto gelangten, erwähnt, die die

Stimmung stark beeinflussten: Einmal waren das die Meldungen, die darüber

informierten, dass der geplante "Blitzkrieg" der Deutschen nicht gelang. Die

Rückschläge, die die deutsche Wehrmacht in Russland ab November 1942 einsteckte

und vor allem die Niederlage bei Stalingrad, ließen Hoffnung aufkommen:

Vielleicht konnte doch noch Hilfe von außen kommen und eine Befreiung war

möglich? Ein anderes Ereignis, das, wenn auch nur für kurze Zeit, Hoffnung und

Mut in den Widerstandsgruppen erzeugte, war der Aufstand im Warschauer Ghetto im

April 1943. Zeigte er doch, dass Widerstand möglich war!

Einige Mitglieder der F.P.O. lebten getarnt außerhalb des

Ghettos. Es waren vorrangig Frauen, die Funktionen als Kurierinnen und

Verbindungsleute übernahmen, weil sie sich unverdächtiger bewegen konnten.

Frauen wie Sonje

Madeisker übernahmen die

Beschaffung von illegalen Wohnungen in der Stadt, hielten die Kontakte zu den

Kurierinnen anderer Ghettos und zu den Partisanen im Wald. Der Aufruf aus dem

Wilnaer Ghetto gelangte über Kurierinnen in andere Ghettos - nach Kowno,

Bialystok, Warschau etc. und auch dort entstanden Widerstandsgruppen.

Kurierinnen schleusten sich auch in kleinere Ghettos, um vor bevorstehenden

Aktionen der Deutschen zu warnen.

Wie sahen die Pläne der F.P.O. aus?

In der F.P.O. gab es zwei Ansätze oder Ideen, Widerstand zu

leisten, die heftig diskutiert wurden: Eine Meinung war, es sei das effektivste,

aus dem Ghetto in die Wälder zu gehen und dort gemeinsam mit den Partisanen

gegen die Deutschen zu kämpfen, um ihnen möglichst viel Schaden zuzufügen. Die

andere Meinung sah als ein Hauptziel des Widerstands die Verteidigung des

Ghettos. Es setzte sich die Linie durch, im Ghetto zu bleiben und die Menschen,

die nicht mehr in der Lage waren, zu den Waffen zu greifen oder es nicht

wollten, nicht allein zu lassen. Wenn das Ghetto liquidiert werden sollte,

sollte es verteidigt und vorher möglichst viele Menschen für den Aufstand

gewonnen werden. Auf dieses Ziel hin war die Arbeit der F.P.O. im Ghetto

ausgerichtet.

Außerhalb des Ghettos wurden Sabotageaktionen durchgeführt – im

Juli 1942 sprengte die F.P.O. einen deutschen Waffentransport aus den Schienen –

es war die erste Sabotage dieser Art, seit die Deutschen das Land überfallen

hatten (vgl. Levin, S. 111). Auch in den Zwangsarbeitslagern kam es zu

Sabotageakten. In einer illegalen Druckerei wurden Flugblätter gedruckt, die, in

der Stadt verteilt, zum Widerstand gegen die Deutschen aufriefen. Die F.P.O.

wurde größer.

Juli 1943

Im Juli 1943 waren bei Razzien in der Stadt einige Männer

festgenommen worden. Unter der Folter der Gestapo fiel der Name

Witenberg.

Kittel, der mittlerweile in Wilna

stationiert war, verlangte seine Auslieferung, andernfalls drohte er mit der

Vernichtung des Ghettos. Witenberg wurde im Ghetto gefangen genommen, doch

gelang es F.P.O. – Kadern ihn zu befreien. Witenberg hielt sich versteckt und

die schwierige Situation wurde debattiert. War dies der Zeitpunkt, sich den

Deutschen mit allen Möglichkeiten entgegen zu stellen? Konnte es zugelassen

werden, dass der Kommandant in die Hände der Deutschen fiel? Dennoch kam man

gemeinsam zu dem Schluss, dass die Liquidierung des Ghettos in jedem Fall

verhindert werden müsse. Druck kam von Seiten der Ghettoleitung, die für die

Auslieferung plädierte, ebensolche Stimmen wurden im Ghetto laut. Witenberg

begab sich zur Gestapo. Er wurde am nächsten Tag tot und verstümmelt

aufgefunden. Es gab keine weiteren Verhaftungen.

Der Verlust des Kommandanten belastete die Bewegung. Zudem

nahmen die Spannungen mit der Ghettoleitung zu. Die Deutschen hatte nun

zumindest eine Ahnung, dass es Widerstand im Ghetto gab, wenn ihnen auch keine

Details bekannt waren.

Liquidierung des Ghettos

Im September 1943 wurde das Ghetto liquidiert. Gruppen der

F.P.O. hatten drei bewaffnete Barrikaden errichtet. An der ersten verteidigte

die Gruppe von Yechiel

Sheynboym

die Straße und schlug die Deutschen zurück. Diese antworteten mit der Sprengung

der Gebäude. Die Deutschen rückten nicht weiter vor in das Ghetto und zogen sich

zurück. Die restlichen WiderstandskämpferInnen gelangten zu der Einsicht, dass

es nicht mehr zu einem breiter getragenen Aufstand kommen werde. Der Rückzug der

Deutschen wurde zur Flucht genutzt. Sie verließen das Ghetto durch die

Kanalisation und schlossen sich den Partisanen an.

Es kam nicht zu einem breit getragenen Aufstand in Wilna. Viele

hofften noch auf irgendeine Art und Weise zu überleben und die Teilnahme am

Aufstand bedeutete den sicheren Tod. Wir wissen heute, dass jede Entscheidung

nur mit einer sehr geringen Überlebenschance verbunden war.

DIE HYMNE DER WIDERSTANDSBEWEGUNG

Das Lied ist von Hirsh Glik. Er war Mitglied der F.P.O. und

schrieb das Lied nach dem Ausbruch des Warschauer Aufstandes am 19. April 1943in

einem Zwangsarbeiterlager bei Wilna. ZOG NISHT KEYN MOL wurde in ganz Osteuropa

das Lied der jüdischen Partisanen. Hirsh Glik wurde bei der Liquidation des

Wilnaer Ghettos nach Estland deportiert und ermordet.

(Übersetzung nach Daniel Kempin: mir leben eybik!

Lider fun getos un lagern)

ZOG NISHT KEYN MOL

[Anhören - RealAudio]

zog nisht keyn mol,

az du geyst dem letstn weg.

khotsh himlen blayene

farshteln bloye teg.

kumen wet nokh undzer

oysgebenkte sho,

s´vet a poyk ton undser trot,

mir zenen do!

fun grinem palmenland

biz waytn land fun shney

mir kumen on mit undzer payn,

mit undzer wey.

un wu gefaln iz a shprits

fun undzer blut,

shprotsn wet dort

undzer gvure, undzer mut!

s´wet di morgnzun

bagildn undz dem haynt

un der nekhtn

wet farshvindn mit´m faynd.

nor oyb farzamen

wet di zun un der kayor,

wi a parol zol zayn dos lid

fun dor tsu dor.

dos lid geshribn iz

mit blut un nisht mit blay.

s´ iz nisht keyn lidl

fun a foygl oyf der fray.

dos hot a folk

tsvishn falndike went

dos lid gezungen

mit naganes in di hent!

SAGE NIEMALS …

Sage niemals,

dass du den letzten Weg gehst,

auch wenn bleierne Himmel

die blauen Tage verfinstern.

Kommen wird noch unsere Stunde,

unser Schritt wird mächtig sein, wir sind da!

Vom grünen Palmenland bis zum

fernen, Schnee bedeckten Land

kommen wir her mit unserer Pein

und unserem Schmerz.

Wo immer ein Tropfen unseres

Blutes hinfiel,

werden dort unsere Stärke, unser

Mut hervorwachsen!

Vergolden wird uns

die Morgensonne das Heute,

und das Gestern wird mit dem

Feind verschwinden.

Aber wenn die Sonne und

die Morgendämmerung uns verpassen,

soll das Lied wie eine Hymne sein,

von Geschlecht zu Geschlecht.

Geschrieben ist das Lied

mit Blut und nicht mit Blei.

Es ist kein Lied

eines Vogels in der Freiheit.

Dieses Lied hat ein Volk

Zwischen einstürzenden Mauern

gesungen,

mit Pistolen in den Händen.

Direkt

Hören

oder Download

[Sog nischt

kejnmol]

[Übersicht:

Spurensuche jüdischer Geschichte

– das Ghetto in Wilna]

>> Nächster Teil: Nachkrieg

hagalil.com 21-02-2003 |